Полная pdf-версия журнала Real Estate доступна по ссылке

Зачем нужен город

Каждый решает в городе свои задачи. Для взрослых он более функционален: нужно сделать миллион дел, которые определяют твои маршруты, а если появилось время на прогулку, многие просто выйдут проветриться. Подросткам между школой, кружками/секциями и домом важно закрыть потребность в общении, проявить самостоятельность, а заодно понаблюдать за окружающим миром. Их восприятие часто более эмоциональное, телесное, экспериментальное. Когда подростки начинают перемещаться по городу независимо от родителей, они стараются освоить пространство — и присвоить его себе, найти свои места силы. Каким запросам они должны отвечать?

Прежде всего подростки ищут общения, и без контроля взрослых. Ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Анастасия Россинская поделилась результатами исследования: «Когда подростки говорят родителям, что они хотят провести время одни, часто они не имеют в виду, что ищут одиночества. Им нужно побыть с друзьями и отгородиться от всех остальных, «чужих». Это интересный феномен: одиночество в компании». «Подросткам важно, чтобы им было всех видно, а их не видел никто», — добавляет Любовь Гурарий, сооснователь ассоциации «Город для меня», которая объединила педагогов архитекторов и социологов вокруг метода соучаствующего проектирования с детьми и подростками.

Окружающий мир становится объектом наблюдения, а сами наблюдатели остаются незаметными. Для этого нужны места, где подростки чувству ют себя уместными (где можно легитимно тусоваться и не платить слишком много). Именно поэтому они часто выбирают для встречи торговые центры: это бесплатно и безопасно, много места, под крышей, кругом люди, но они за тобой не следят, и никто тебя не тронет, даже если ты ничего нигде не заказываешь. Культурные центры тоже стараются стать такими пространствами: например, в «ГЭС-2» можно бесплатно посидеть и при этом прийти со своей едой, есть WiFi, шахматы и «настолки». Помимо общения у подростков велика потребность в самостоятельном познании мира: город становится для них образовательной средой.

Автор курсов по образовательной урбанистике Анастасия Россинская выделяет три направления такой познавательной деятельности: «Во-первых, интеллектуальное познание: подростки рассматривают фасады, узнают интересные факты и пересказывают друг другу. Такие прогулки чаще про углубление, чем про широту охвата: например, исследуется одна улица и все прилегающие дворы. Во-вторых, чувственное познание: ребята приходят туда, где весело или, наоборот, можно погрустить, наблюдают за звуками, вкусами, запахами. Третье направление — посещение культурных событий: спектаклей, выставок, концертов, фестивалей». Во всех этих случаях важен не только сам процесс познания, но и возможность поделиться впечатлениями с друзьями, в том числе в соцсетях. Поэтому места и события должны быть или модными, или необычными, или красивыми (или все сразу).

Большое значение нынешние подростки придают дизайну. «Городская среда для них — площадка для самовыражения и взаимодействия с обществом, — комментирует управляющий директор «Товарищества Рябовской мануфактуры» Алексей Алешин. — Поэтому так важна фотогеничность локаций. При реконструкции Рябовской мануфактуры мы разметили на территории арт-объекты и граффити, на фоне которых зумеры часто делают селфи».

Зачем нужны взрослые

Подростковый возраст — период сепарации. Дети ищут самостоятельности, и взрослые часто им только мешают. Проводить время в городе самостоятельно, без специально организованных для них практик важно для развития и самоопределения.

«Вообще-то в деле освоения городской среды взрослый подростку не очень нужен, — признается куратор проекта «Гениальные лоси» Юлия Коржевина. — Он и сам прекрасно справляется, умеет критически ее осмысливать даже внимательнее старших. И все-таки есть интересные подросткам проекты, где роль куратора необходима». «Подростку важно найти свою стаю, — рассуждает Любовь Гурарий. — Здорово, если он ее уже обрел и с ней везде бродит. Но если пока нет, то для него в городе есть некоторые предложения, которые позволяют встретить новых знакомых, найти новые способы для самореализации и просто здорово провести время. В таких проектах важную роль играет значимый взрослый».

Молодежный проект «Гениальные лоси» (от genius loci — лат. «гений места») предлагает подросткам исследовать повседневность городов, представляя результаты в форме подкастов, аудиогидов, зинов (самодельных журналов) и мастер-классов. «Когда я работаю с ребятами, я всегда воспринимаю их как соавторов и вместе с ними учусь, — рассказывает Юлия Коржевина. — Но в силу чуть большего опыта я могу брать на себя функции куратора и предлагать им своего рода дизайн исследования, подходы к изучению среды. На что обращать внимание, какие методики существуют — эти знания не лежат на поверхности. Наши проекты помогают им овладеть инструментами, которыми потом они будут пользоваться уже без моей помощи».

Из участников проекта всегда формируется сообщество. Оно начинает складываться именно вокруг заряженного взрослого, который искренне горит своим делом — и может вдохновить других: если куратору интересно, то и всем во круг становится как минимум любопытно. А дальше важно чутко поддерживать жизнь сообщества: где-то не мешать, где-то разруливать спорные моменты, поддерживать определенную культуру общения. Сергей Добрыднев, столяр, художник, куратор архитектурных проектов с подростками, делится опытом: «Когда они хотят что-то делать руками, это кайф. Но нужен человек, который всех вдохновит. Если детей просто поставить работать, они расползутся. А мне с ними классно, они это чувствуют и тоже кайфуют. Дальше моя функция на площадке — дать им материалы и инструменты, следить за безопасностью и не мешать».

Способы дрейфовать

Включаясь в исследование города, подростки живо реагируют на эмоционально заряженные практики, направленные на рефлексию личного опыта. Такие методики помогают кураторам пробудить и удержать мотивацию при работе с проектом. Например, для городских исследований часто применяют методики из театрального и современного искусства. На сайте театра свободного действия Rimini Protokoll («Римини протокол», его еще называют театром соучастия) опубликовано много материалов об этом, а еще у них есть приложение про прогулки).

«Гениальные лоси» любят использовать для знакомства с новыми районами и городами методику дрейфа. Ее изобрел французский философ Ги Дебор и определил в книге «Психогеография» как технику свободного перемещения по городу, при которой непредсказуемость играет решающую роль: человек отходит от привычных маршрутов и создает для себя новые ситуации. В 1960-х художники использовали этот метод для практик, основанных на чувственном познании города, — это была их форма протеста.

«Лоси» знают много способов, как дрейфовать: «В городе многое нас отвлекает: машины, реклама, музыка в наушниках, — рассказывает Юлия Коржевина. — Чтобы сфокусироваться, можно придумать себе задание: например, в каждый поворот сворачивать направо, а потом дойти до самой тихой улицы и начать наблюдать. Или держать в фокусе красные машины. Пойти за случайным прохожим. Придумать новый путь в школу. Все это создает новые нейронные связи и развивает внимание к деталям, к тому же служит терапевтической практикой. Когда мы следуем за своими эмоциями и позволяем городскому пейзажу себя вести, начинается магия». После любой практики важно обсудить результаты.

«Дрейф — это всегда фокусировка на себя в городе. Ты присваиваешь себе пространство и понимаешь, какое место ты занимаешь в жизни города, а город — в твоей. Для многих становится откровением, что город — неплохой собеседник, главное — уметь его разговорить. А еще после дрейфа многие становятся более ответственными горожанами». Закрепив результаты практики, подростки потом используют такие методики самостоятельно.

Выбор места

Когда подросток начинает исследовать сложившийся до него город, он находит собственные точки притяжения. Постепенно из них складывается вернакулярная карта — система пространств, которые субъективно воспринимаются как «свои»: дом, школа, любимые и часто посещаемые места. Возникает вопрос: а нужны ли специально созданные «третьи места» между школой и домом? Их все чаще обсуждают при городском планировании. «Но в результате таких разговоров обычно появляются шаблонные скейт-парки, — огорчается Анастасия Россинская. — Спорт — это важно, но ведь скейт-парки нужны ограниченной аудитории: на скейтах в основном катаются ловкие спортивные мальчики. Что делать всем остальным мальчикам и девочкам?».

Выбирая между готовыми общественными пространствами, подросток скорее пойдет в красивый парк. Довольно часто подростки отдают предпочтение не предназначенным не только для них, но и вообще для отдыха местам, например, труднодоступным уголкам парка. И это часть исследовательского процесса. «С тех пор как ребенок открыл дверь квартиры, весь город для него — игровое пространство, — считает Любовь Гурарий. — Подросток не ищет сегрегированных площадок по возрасту, он, как и взрослый, воспринимает городскую ткань целостно. Он ценит пространства, дружелюбные к человеку независимо от возраста, и решает там свои задачи». Это не значит, что «свои» пространства подросткам не нужны. Но прежде чем что-то строить, важно выслушать целевую аудиторию.

«Если мы хотим, чтобы люди пользовались продуктом, стоит сначала изучить их потребности, — обращает внимание Анастасия Россинская. — В любом проектировании первый шаг — это качественное исследование. Мало спросить: «Чего тебе не хватает в парке?» На этот вопрос подросток вряд ли ответит. А вот если спросить, чем ты любишь заниматься в парке, на улице, по будням и выходным, то на основе ответов можно сделать содержательные выводы».

«Подростки — самая обделенная вниманием социальная группа в городе, — признает директор по продукту CM International Александр Зальцман. — Это наименее платежеспособная аудитория: они уже не ходят с родителями, но еще не имеют собственных сбережений. Архитекторы по заказу девелоперов работают с брифом, который обеспечивает счастливую жизнь тем, кто готов за нее платить. Вы вряд ли увидите подростка на рекламном щите нового ЖК, куда вероятнее — семью с маленькими детьми. Да, архитекторы проектируют для подростков спортивные и образовательные объекты, но эти пространства институциализированы».

Урбанисты часто проводят исследования среди подростков, однако набор инструментов, которые могут помочь более безопасно социализироваться в городе, по словам эксперта, минимален. Это и хорошо, и плохо, считает он: «С одной стороны, мы не научились занимать подростков чем-то, кроме спорта, а город и его бесплатная программа не могут противостоять конкуренции гаджетов. С другой — мы постоянно придумываем, как жить другим людям, и подростки — это последние люди, кто должен нас слушать».

Проектирование и соучастие

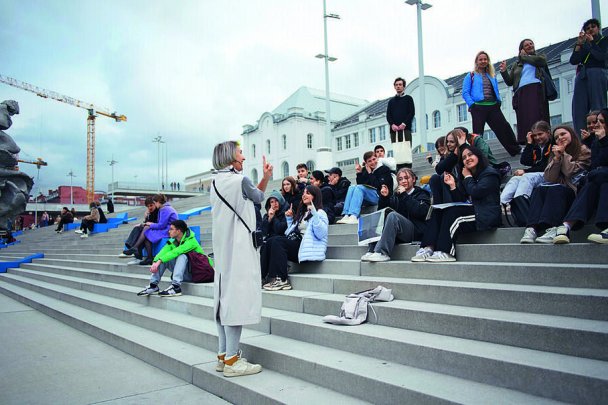

Действительно, подростки не любят навязанные решения. Другое дело, если вовлечь их не только в исследование и использование городской среды, но и в совместное проектирование и стройку от идеи до реализации. Ассоциация соучастного проектирования «Город для меня» проводит такие мероприятия по всей России: ребята сами анализируют среду, выявляют, чего не хватает, и пробуют изменить ситуацию методами тактического урбанизма. Своими руками создают разной сложности конструкции (МАФы) — в сопровождении архитекторов, дизайнеров и педагогов, но сами, как полноценные соавторы, придумывают и проживают новые и востребованные сценарии места.

Подростковый трек фестиваля Москомархитектуры «Открытый город» — программа, в которой подростки исследуют актуальный запрос, проектируют и преображают школьные дворы или внутришкольные пространства. Например, в школе № 91 дети выяснили, что школа стоит в бывшем Чашниковом переулке между Поварской улицей и Хлебным переулком, в слободе, где жили царские повара. И вместе с архитектурным куратором Ольгой Шаниной-Зубковой сделали пешеходный переход в виде ложек и вилок и лавки-блюдца во дворе. А в «Сколковской гимназии» дети придумали слоган «Не стань осколком» и спроектировали с архитектором и сооснователем ассоциации «Город для меня» Валерией Асафовой мобильные тумбы в виде осколков, которые можно собрать в общий амфитеатр.

Участие в таких проектах помогает ребятам почувствовать свою значимость, поверить, что они могут влиять на развитие города: дети становятся соавторами городской среды. «Мы проектируем и строим вместе со школьниками, чтобы они могли пощупать городские профессии, не боялись реализовывать дерзкие мечты и становились акторами вместо потребителей, — комментирует Любовь Гурарий. — Мне кажется, это терапевтическая созидательная практика, которая влияет и на участников процесса, и на саму территорию: ведь она про любовь к месту и сопричастность жизни района и города».

Важный момент — в таких проектах необходим результат. Ведь если много всего намечтать, пообещать, но не построить, эффект будет обратный: разочарование. Что делать, если твоя школа пока не участвует в этом проекте? В больших городах есть общественные пространства, работающие при активном участии подростков. Важная точка притяжения в Москве — «Пушкинский.Ю»: здесь собираются ребята, объединенные интересом к искусству, у них есть бес платный молодежный коворкинг. В проектной школе «Каскад» старшеклассники занимаются паблик-артом, перформативными практиками, саунд-артом, видеоартом, медиапроектами и исследованиями в сфере искусства, архитектуры и дизайна, с подростками работают кураторы и тьюторы. Архитектурное бюро «Дружба» и «Драконопроект» регулярно инициируют создание «своих мест», например легендарное временное пространство «Молодых взрослых» в ГЭС-2. А в креативном пространстве «Благосфера» в памятнике конструктивизма есть подростковая гостиная, спроектированная и построенная вместе с детьми под кураторством архитектора-педагога, сооснователя архитектурного бюро UTRO Ольги Рокаль. Это тоже место силы: подростки сами определяют программу, а взрослого модератора называют «домовой».

Отличные примеры соучаствующего проектирования есть по всей России. Например, «Другой Данилов»: автор проекта, урбанист Дмитрий Андреев вдохновил школьников на создание творческих интервенций, на равных с художника ми-кураторами они создали в городе арт-объекты, граффити, путеводитель и карту. Вокруг проекта сложилось сообщество, которое продолжает работу по благоустройству и развитию Данилова, а в одном из расселенных особняков создан культурный центр.

Другой удивительный кейс — заброшенная автобусная остановка в селе Пежма, которая силами местных жителей под предводительством Галины Никулиной превратилась в живой комьюнити-центр, а рядом вырос молодежный клуб «Город» в здании старой котельной. В Перми проект «Улица детства» застроил вместе с подростками центральную набережную и не только. А в Казани активное сообщество «Архидети» благоустраивает остров с проектом «Море за по воротом» и осваивает парк с крупнейшей площадкой в городе от бюро «Чехарда».

Подростки — активные участники жизни города. Их интуитивные наблюдения свободны от взрослых шаблонов восприятия — и этим ценны. «Я много путешествую и обожаю новые города, — делится Платон, 14 лет. — Сначала мне нравится просто пошататься по улицам, почувствовать город и себя в нем: исследовать необычные пространства, куда-то запрыгивать, наблюдать. Здорово оказываться в кварталах с современной архитектурой и видеть, как она сочетается со зданиями из прошлого. Переноситься в другой век на улочках старого города. Когда много ходишь по разным районам, ты как будто путешествуешь между мирами. А уже после того, как почувствуешь вайб города, можно уже что-нибудь почитать, узнать, заглянуть в музеи».

Со своим городом подростки тоже часто взаимодействуют как путешественники: «В Москве, как и в других городах, мне нравится исследовать новые улицы и районы, прокладывать маршруты, — рассказывает Платон. — А потом возвращаться в любимые места — и делиться ими с родителями и друзьями». Вовлекая подростков в обсуждение и проектирование городской среды, взрослые не просто дают им голос, но получают возможность взглянуть на город свежим взглядом.