Амазонки модернизма: как художницы работали наравне с мужчинами в начале ХХ века

Габриэле Мюнтер

В 1902 году молодая художница Габриэле Мюнтер пришла в класс Василия Кандинского в художественной школе «Фаланга», а в 1903 обручилась с женатым на тот момент художником и провела бок о бок с ним более 12 лет, став его любовницей, другом, единомышленником, партнером и верным соратником. Все эти годы Мюнтер ждала, что Кандинский разойдется с женой и станет ее законным мужем. В 1911 году художник развелся, но так и не узаконил отношения с возлюбленной. После возвращения в Россию в 1914-м в связи с началом Первой мировой войны, Кандинский и вовсе расстался с ней. В 1921 году Мюнтер получила письмо от адвоката с просьбой вернуть хранившееся у нее имущество Кандинского.

Габриэле на годы прекратила заниматься живописью и вернулась к ней лишь в конце 1920-х. В 1957 году она передала в галерею Ленбаххаус в Мюнхене собрание своих работ и корпус произведений Кандинского, которые ей удалось спрятать и сохранить от уничтожения во время фашистского режима.

В 2024 году в Лондоне прошла масштабная выставка «Экспрессионисты: Кандинский, Мюнтер и «Синий всадник»», организованная совместно с тем самым музеем, куда Габриэле Мюнтер передала работы. Экспозиция включала в себя более 130 произведений живописи, скульптуры и фотографии, охватив период от истоков экспрессионизма в ранних работах Кандинского до начала Первой мировой войны, когда художник был вынужден вернуться в Россию. Несмотря на то, что фокус выставки, по словам ее куратора Натальи Сидлиной, был направлен на коллективные практики и демонстрацию междисциплинарности, свойственной «Синему всаднику», имя Мюнтер как одной из ключевых фигур движения и крупнейшего художника XX века, было вынесено в название проекта, а в экспозиции представлены многие известные вещи, в частности картина «Кандинский и Эрма Босси за столом» (1912).

Мария Франк

Мария Франк закончила Берлинскую художественную школу, затем в 1903 году переехала в Мюнхен для продолжения обучения в женской академии при Обществе искусств — в академию художеств женщин тогда не принимали. С художником Францем Марком они познакомились на костюмированной вечеринке в 1905 году и позже стали любовниками.

Мария Франк-Марк получила классическое образование и была прекрасным художником, знакомым с техниками рисунка и живописи. Начав с натюрмортов с дичью и букетами, лето 1905 года она провела в колонии художников (место, где художники вместе живут и работают) в Уорпсведе, где занималась живописью и литографией под руководством пейзажиста Отто Модерзона. Ее пейзажи и натюрморты, наполненные нежными оттенками зеленого и светом, напоминают мягкий постимпрессионизм мюнхенской школы. В 1908 году ее манера изменилась, живопись наполнилась яркими красками и условными формами, характерными для «НМХО» и художников сложившегося позже «Синего всадника». Центральными мотивами ее творчества стали не только пейзажи и цветочные клумбы, но и жанровые сцены с играющими детьми и натюрморты с игрушками.

К Францу Марку приходило все большее признание как художника. Счастливая пара в 1914 году обзавелась большим домом в Риде, а через два года, в 1916-м, Франц Марк погиб на фронте. Мария стала распорядителем его наследия, организовала посмертную выставку его произведений, сама перестала заниматься живописью и перешла к работе с текстилем, который оставался главным медиумом до конца ее жизни.

Елизавета Эпштейн

Елизавета Эпштейн — еще одна «амазонка» «Синего всадника», также была ученицей Василия Кандинского. Она переехала в Москву из Житомира вместе с семьей и начала свое художественное образование с уроков живописи у Леонида Пастернака. В 1898 году она отправилась в Мюнхен, где вышла замуж. Художница продолжила обучение в знаменитой студии австро-венгерского художника Антона Ажбе, затем у Алексея Явленского и Василия Кандинского. В 1907 году она переехала в Париж и даже выставлялась на знаменитом Осеннем салоне (ежегодные осенние выставки, проводимые с 1903 года), дружила с Робером Делоне и была активной участницей «Нового мюнхенского художественного общества» и «Синего всадника».

Эпштейн писала натюрморты, пейзажи и портреты, в которых прослеживается связь и с экспрессионизмом Франца Марка, и с орфизмом Роберта Делоне в дроблении поверхностей на цветовые плоскости и грани. Как и другие художники круга «Синего всадника», она была очень дружна с Марианной Веревкиной, ретроспективная выставка которой недавно открылась в Нидерландах.

Марианна Веревкина

В 1892 году талантливая ученица Ильи Репина Марианна Веревкина познакомилась в его мастерской с молодым художником Алексеем Явленским, с которым у нее завязались отношения.

Пара уехала из России в Мюнхен в поисках новых возможностей в 1896-м. В Германии они встретились с Кандинским и Мюнтер — так сформировалась знаменитая четверка единомышленников. Но Веревкина перестала заниматься искусством на 10 лет из-за творческого кризиса. Не веря в свои перспективы как женщины-художника, она поддерживала Явленского в его творческой карьере.

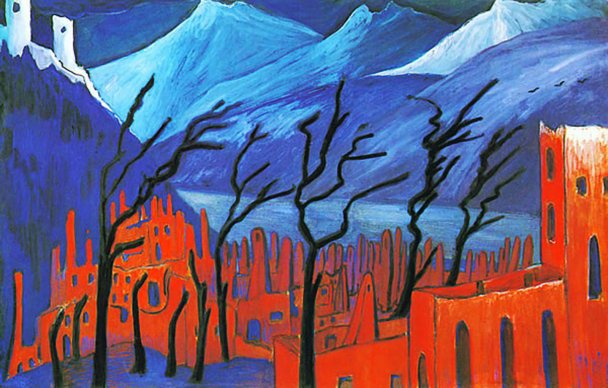

В 1906 году Марианна вернулась к живописи и создала свой художественный язык, сочетающий яркость цвета и резкую, экспрессивную фигуративность, однако к абстракции она никогда не пришла. Лето 1908 года «четверка» провела вместе на вилле — в так называемом «Русском доме» в Мурнау, где Веревкина убедила Кандинского, Мюнтер и Явленского обратиться к новой экспрессивной манере живописи. Излюбленные темы художницы — жизнь простых женщин и рабочих на фабриках, работа на земле. Также она известна своими городскими сценками и ночными зарисовками, изображением одиноких фигур в бескрайнем пространстве.

Начало Первой мировой войны вынудило Марианну Веревкину и Алексея Явленского бежать в Швейцарию. В конце концов семья осела в Италии, в местечке Аскона на озере Лаго-Маджоре. В 1921 году Явленский оставил Веревкину и уехал в Висбаден со своей прислугой Еленой Незнакомовой: он завел роман с ней еще в 1900 году, в 1902-м у них родился сын.

Середина 1900-х — 1910-е годы были настоящим расцветом творчества Веревкиной. К этому периоду относятся картины «Шторм» (1907), «Красное дерево» (1910), «Цирк перед началом выступления» (1908–1910) и знаменитый «Портрет танцовщика Александра Сахарова» (1909). К середине 1920-х ее живопись приобрела пронзительно трагическое звучание, близкое советскому художнику Борису Голополосову по образам и огненному колориту, а к концу жизни в полотнах художницы начинает преобладать религиозный мистицизм.

В 1920-х–30-х в Асконе много времени проводила и Мария Франк-Марк, работая бок о бок с Веревкиной, вокруг которой сформировалось целое художественное сообщество. На похороны Марианны Веревкиной в 1938 году пришел весь город. Сегодня ее наследие принадлежит Fondazione Marianne Werefkin и бережно хранится в Museo Comunale d'Arte Moderna в Асконе, которая стала ее последним пристанищем.

В музее De Fundatie в Зволле в Нидерландах до середины марта 2025 года проходит выставка под названием «Марианна фон Веревкин. Пионер экспрессионизма». Экспонаты кропотливо собраны по коллекциям европейских музеев и фондов.