Унизительный пережиток буржуазии: почему в раннем СССР уничтожили благотворительность

Богатые предприниматели в царской России часто считали помощь нуждающимся своим долгом — благотворительностью занимались Савва Морозов, Савва Мамонтов, семьи Третьяковых, Бахрушиных, Демидовых, Солдатенковых. Они финансировали строительство больниц, церквей, школ, музеев и художественных галерей, спонсировали мастерские, оперы, театры, учреждали премии для ученых. Отчасти это объяснялось стремлением промышленников, среди которых было много выходцев из низов, приобщиться к дворянской культуре, самоутвердиться в обществе, где доминирующая роль традиционно отводилась потомственным аристократам.

Были и другие причины: от искренней заинтересованности в искусстве до беспокойства о спасении души. Многие считали, что заниматься благотворительностью их обязывает принадлежность к христианской вере. Они хотели и помочь другим, и отблагодарить высшие силы за достигнутое. «Состоятельные люди с готовностью жертвовали на возведение храмов, учреждение приютов, больниц в надежде обрести благодать в жизни вечной», — констатирует историк Валентина Бякина.

Помощь нуждающимся считалась благородным и достойным занятием. Рассказывали, как к московскому голове в 1885-1893 годах Николаю Алексееву пришел богатый купец и пообещал дать ему миллион на больницу, если тот при всех поклонится ему в ноги. Алексеев поклонился без единого возражения, получил деньги и выстроил больницу. Более 10 млн рублей выделил на строительство в Санкт-Петербурге училища технического рисования и музея при нем финансист и банкир Александр Штиглиц.

Когда в начале 1890-х Россию из-за неурожая охватил голод, усиленный эпидемическим кризисом, запоздалой реакцией властей и отсутствием запасов зерна, писатель Лев Толстой собрал на помощь пострадавшим порядка 200 000 рублей и открыл для голодающих более 180 столовых. За критику властей, которых он винил в гуманитарной катастрофе, автор «Войны и мира» попал в опалу. Его статьи о голоде запретили к публикации, а самого Толстого выставили чуть ли не революционером.

В начале XX века в крупных городах начали проводить так называемые цветочные дни, в рамках которых собирались деньги пострадавшим от болезней или природных бедствий. Первым из таких благотворительных праздников 20 апреля 1911 года стал День белой ромашки, посвященный борьбе с туберкулезом. Кроме сбора пожертвований, его участники проводили просветительские мероприятия, рассказывая о болезни. Программа включала в себя концерты, лотереи, спектакли. Дневную выручку больным жертвовали многие театры. Общая сумма пожертвований составила 500 000 рублей.

Еще через год эта сумма выросла почти вдвое. В том же 1912-м День колоса ржи, организованный для помощи жертвам очередного неурожая, обрел национальный масштаб и дошел даже до маленьких городов. Сборщики пожертвований ходили по улицам и предлагали за любую сумму приобрести букет колосков. Даже в маленьких населенных пунктах собрать таким образом часто удавалось более 600 рублей, что по тем временам было крупной суммой.

Благотворительностью занималось и государство — правда, опосредованно. Царская семья запускала советы, попечительства и комитеты, которые обеспечивали денежную и медицинскую помощь неимущим, помогали с трудоустройством тем, кто искал работу, поддерживали сирот, выходцев из бедных крестьянских семей и пострадавших от военных действий. Например, жена Александра I императрица Елизавета Алексеевна основала Имперское человеколюбивое и Женское патриотическое общества, которые финансировали богадельни, приюты, столовые и больницы. А великая княгиня Елизавета Федоровна, старшая сестра жены Николая II императрицы Александры Федоровны, с 1914 по 1916 год через свой комитет помогла 895 000 человек, чьих родных призвали на Первую мировую войну. Тогда же сама императрица и ее дочери, великие княжны Ольга и Татьяна, работали в госпиталях, лично ухаживали за ранеными, чистили инструменты, готовили бинты, мерили температуру и вели записи об операциях.

Несмотря на то что власть выступала инициатором подобных учреждений, формально руководство ими отдельные исполнительные органы, а значительная часть их бюджета формировалась из частных пожертвований, что обеспечивало дистанцию и позволяло рассматривать благотворительность не как прихоть государства, даже если она частично финансировалась из государственной казны. «Негосударственный характер этих ведомств должен был подчеркивать неформальный патерналистский характер заботы о подданных со стороны самодержцев и членов первой семьи империи», — отмечает исследовательница Валентина Бякина.

Рост интереса к благотворительности в последние десятилетия существования Российской империи во многом объяснялся подъемом гражданского самосознания и общественной активности после реформ Александра II. Всего, по подсчетам историков, к началу XX века на европейской части России на каждые 100 000 жителей приходилось шесть благотворительных учреждений. В 1897 году их во всей стране насчитывалось 3500, а лишь пять лет спустя, в 1902-м, было зарегистрировано уже 11 040. В 1910-м на Всероссийском съезде деятелей по призрению было объявлено, что бюджет на благотворительность только на одну четверть состоит из государственных вкладов и на три — из частных пожертвований.

Конец массовой благотворительности в стране положила революция 1917 года, после которой в стране установилась власть большевиков. Российская империя перестала существовать. На смену ей пришел СССР, который в русле коммунистической идеологии сразу враждебно отнесся к концепции индивидуальной помощи нуждающимся. Имущество и средства благотворительных фондов были конфискованы. Показательно, что в справочниках и пособиях, которые издавались в СССР, понятие «благотворительность» либо отсутствовало вообще, либо трактовалось негативно.

В томе Большой советской энциклопедии за 1927 год благотворительность описывалась как явление «свойственное лишь классовому обществу» и «чуждое социальному строю СССР». Другая трактовка гласила: «В условиях буржуазного общества это оказание частными лицами материальной помощи бедным из милости, унизительной для человеческого достоинства. Частная благотворительность — одно из средств маскировки эксплуататорской природы буржуазии».

Вопрос о помощи гражданам из этической плоскости переместился в идеологическую. Единственным классом, заслуживающим помощи, стал пролетариат, а единственным легитимным источником этой помощи теперь считалось государство. Такое отношение к благотворительности было тем более заметно в первые годы существования Союза, что проблемы, с которыми пытались бороться меценаты в Российской империи, не просто не решились, а еще и обострились.

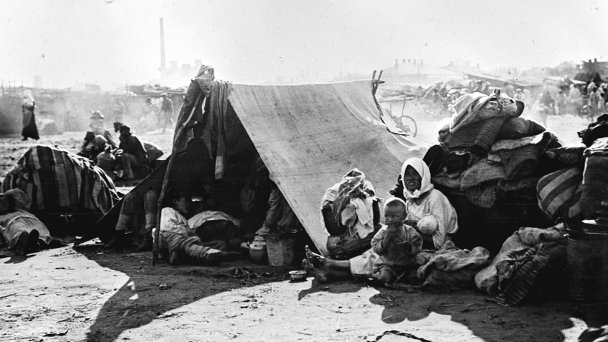

Значительная часть населения страдала от разрухи и голода, усугубленного неурожаем 1921 года. «Ко времени сбора нового урожая около 23 млн человек стояли под угрозой голодной смерти», — писал будущий председатель Верховного суда СССР Александр Винокуров, который в начале 1920-х отвечал за социальное обеспечение.

Вопреки собственным принципам

Американский учитель Генри Вольф, который после Первой мировой обосновался в советском Поволжье, весной 1922 года отправился в поездку по Мелекесскому уезду Самарской губернии. Сопровождавшие его чиновники, постепенно проникнувшись доверием к иностранцу, начали рассказывать жуткие истории об охватившем регион голоде и его последствиях. Увиденное Вольфом не оставляло сомнений в правдивости по крайней мере части услышанного: взрослые еле передвигались и напоминали живые скелеты, дети пухли от недоедания. Чтобы выжить, местным приходилось употреблять в пищу не только домашних животных, включая кошек и собак, но и умерших людей.

«Почти в каждой деревне, которую мы посещали, нам рассказывали о людоедстве, — писал Генри Вольф брату из города Мелекесса. — О нем сообщали надежные люди, слова которых подтверждали все жители деревни. Здесь в тюрьме сидит женщина, которая съела своего ребенка (никому не говори об этом). Ты и представить себе не можешь, в каких ужасных обстоятельствах пребывают крестьяне в зоне голода».

Чтобы сократить масштабы гуманитарной катастрофы и избежать паники в крупных городах, руководству страны пришлось поступиться принципами. Еще в июле 1921 года на переданную западным странам по дипломатическим каналам просьбу о помощи откликнулся будущий президент США Герберт Гувер, который тогда возглавлял министерство торговли и продовольственную администрацию.

Несмотря на свои антикоммунистические взгляды, американец направил в Советскую Россию гуманитарную помощь через созданную им для поддержки пострадавших в войне европейских государств некоммерческую общественную организацию American Relief Administration (ARA). Весной 1922 года она с разрешения властей передала идеологическим противникам 500 000 т кукурузы. Кроме того, люди Гувера провели в советских деревнях массовую вакцинацию от тифа, холеры и оспы. В местные больницы они привозили одежду, обувь, одеяла и медикаменты.

Часто американские благотворители натыкалась на препятствия со стороны советского руководства — большевистским чиновникам казалось подозрительным, что капиталисты решили им помочь без какой-либо выгоды для себя. Иногда выделенную ARA помощь разворовывали на местах. Однако дошедшего до граждан все равно хватило, чтобы помочь постепенно выправить ситуацию и справиться с голодом.

В первой половине 1920-х спасти страну от голода помогали и другие иностранные организации — Международный комитет помощи голодающим, Французский Красный Крест, Международная федерация профсоюзов при II интернационале, Международный рабочий комитет при III интернационале. В Германии коммунист Вилли Мюнценберг специально в ответ на призывы советского руководства создал Международную рабочую помощь. В выпуске тюменского издания «Трудовой набат» от 13 мая 1922 года рассказывалось, что эта организация направила в Петроград пароход с 1300 т груза, включая 900 т муки и шесть вагонов сахара.

С 1921 по 1928 год, в период НЭПа, когда государство еще не так строго контролировало частную жизнь населения, благотворительностью занимались и отдельные граждане. «Представители частной торговли, среди которых можно встретить как фамилии дореволюционного купечества, так и новые имена, имели возможность жертвовать большие денежные средства, чем обычные советские рабочие, — пишет историк Олеся Корсукова. — Несмотря на то что в СМИ образ нэпмана был отрицательным и рисовался негативными эпитетами (нэпач, торгаш, спекулянт, эксплуататор), на деле благотворительная помощь представителей этого класса сыграла значимую роль в поддержке детей-сирот, студентов, [пострадавших от наводнения] ленинградцев в 1924 году и в решении городских социальных проблем».

Некоторые нэпманы брали на попечение детей погибших красноармейцев — в приютах те часто были вынуждены заниматься тяжелым трудом, недоедали, жили в условиях антисанитарии, без необходимых лекарств и одежды. Тем не менее власти и лояльные им граждане обычно описывали нэпманов в сугубо отрицательном ключе — как движимых корыстными интересами и безразличных к делу построения коммунизма. А уже в 1930-х, с окончанием НЭПа, введением запрета на частную собственность и частное предпринимательство, такие благодетели окончательно остались в прошлом.

Помощь под запретом

Однако благотворительность в СССР продолжала существовать, даже несмотря на негативное отношение властей. Одним из главных ее инициаторов выступала православная церковь, которая оставалась в маргинальном положении на протяжении всего существования советского государства.

В 1921-м епархиальные и всецерковные комитеты помощи голодающим собрали по стране более 9 млн рублей. Правительство, не желая допускать подъема авторитета церкви в народе, запретило всецерковный комитет, но все же разрешило сбор пожертвований религиозным общинам. Возглавлявший церковь патриарх Тихон согласился сдавать ценности, не имеющие богослужебного употребления. На протяжении 1920-х сбор средств по стране продолжали осуществлять разные братства, которые тоже относились к церкви.

Однако власть по-прежнему беспокоило, что такая форма благотворительности приведет к возрождению религиозного сознания среди населения. Чтобы избежать этого, в 1929 году ВЦИК издал постановление, по которому религиозные организации больше не могли заниматься какой-либо деятельностью, кроме «удовлетворения религиозных потребностей верующих». С этого момента церковная благотворительность фактически начала считаться противоправным деянием.

В 1930-х священники даже при желании едва ли смогли бы собирать средства на помощь населению с учетом закрытия храмов, массовых репрессий и конфискации имущества. Такая ситуация в отношениях между церковью и государством сохранялась до вторжения Германии в СССР летом 1941 года.

Во время Великой Отечественной войны церковь активно собирала средства на нужды обороны. Власть в ответ пошла на уступки: разрешила выборы патриарха, открыла множество храмов, возобновила публикацию церковной литературы. Церковный историк Алексей Марченко отмечает, что такое сотрудничество было выгодно государству, которое само не смогло бы прокормить страну в условиях войны. «РПЦ вносила сотни миллионов рублей на общественно-политические цели, в том числе в фонды помощи детям-сиротам, семьям военнослужащих, Фонд Красного Креста, — пишет Марченко. — Многие выплаты имели конкретные адреса: детские интернаты и дома ветеранов».

В конце 1940-х в отношениях церкви и власти снова появилась напряженность, которая сохранялась на протяжении всей оставшейся истории СССР, изредка сменяясь короткими периодами «оттепели». Однако даже в таких условиях благотворительность продолжилась — с риском для тех, кто ею занимался. Марченко приводит отрывки из донесений уполномоченного по делам церкви П. С. Горбунова о случаях оказания священниками безвозмездной помощи прихожанам и нуждающимся вообще, независимо от их религиозной позиции.

Один из таких священников, Григорий Ахидов из Пермской епархии, по словам чиновников, собирал средства для рабочих лесоучастка, нефтеразведчиков и членов колхоза, чтобы те смогли купить корову, построить баню и купить муку. Другой священник Иоанн Зыков оказывал материальную помощь и передавал продукты семьям людей с алкогольной зависимостью. Однако под угрозой закрытия и под давлением государства большинству церквей в СССР все же пришлось отказаться от благотворительности.

«С начала 1947 года государственная политика по отношению к РПЦ меняется, — отмечает Алексей Марченко. — Наступает период охлаждения. В последние годы жизни Сталина государственные органы взяли на вооружение тактику постепенного ограничения влияния церкви при сохранении внешне ровных отношений. Особую озабоченность властей вызывала благотворительная деятельность церкви, благодаря которой так быстро рос ее авторитет».

Из-за этого в феврале 1947 года Совет министров СССР постановил прекратить церковные сборы на благотворительные цели. Чтобы компенсировать потерю средств, которые религиозные структуры передавали государству, власти обязали представителей духовенства и прихожан приобретать займы на восстановление народного хозяйства.

После смерти Сталина государство ненадолго смягчилось по отношению к церкви, но во второй половине 1950-х по инициативе идеолога коммунистической партии Михаила Суслова и молодых представителей партийной элиты началось новое охлаждение. Власти принципиально отказывались от попыток некоторых представителей РПЦ организовать сборы на «патриотические нужды», ссылаясь на постановление «О религиозных объединениях» 1929 года, запрещавшее любую благотворительную деятельность религиозных объединений.

Многие представители РПЦ, несмотря на запреты, все равно собирали деньги и другими способами поддерживали нуждающихся. В одном из отчетов о работе церкви в Свердловской области в конце 1950-х говорилось: «Благотворительная деятельность проводится в замаскированном виде. В епархии выдаются безвозвратные пособия разным лицам. Большинство из этих расходов — материальная помощь верующим». В начале 1960-х правительство для борьбы с «партизанской» благотворительностью утвердило «Инструкцию по применению законодательства о культах». В рамках этого документа запрещалась благотворительность в пользу частных лиц, а также со стороны религиозных центров в пользу региональных приходов и монастырей.

«Запрещение благотворительности было доведено до абсурда, — описывает тот период Алексей Марченко. — Местные власти стали оказывать давление на священников и церковные советы в такой степени, что даже вынуждали последних выгонять нищих из храма». В 1970-х и 1980-х отношение государства к церкви оставалось прохладным и улучшилось лишь в 1988 году после встречи Михаила Горбачева с патриархом Московским и всея Руси Пименом и другими руководителями РПЦ.

В отличие от церковной благотворительности в законодательстве СССР не было конкретного постановления, которое запрещало бы частную. Однако фактически любая благотворительная деятельность так или иначе контролировалась властями. Пропаганда описывала попрошайничество как разновидность паразитизма, а помогать нуждающимся можно было только через государственные организации.

Часто такая помощь оказывалась Советским Союзом в идеологических целях, а сбор средств на нее носил принудительный характер. Так, например, чтобы сформировать бюджет Советского фонда мира, который оплачивал обучение в СССР студентов из Азии и Африки, власти проводили так называемые вахты мира. В рамках этих мероприятий работников многих предприятий вынуждали передавать всю зарплату за день. Аналогичные взносы, автоматически изымавшиеся из зарплаты, поступали и в бюджет других организаций и фондов.

Благотворительная и гуманитарная помощь в СССР во многом определялась политическими интересами — так, например, в 1930-х советское правительство помогло эвакуировать из охваченной гражданской войной Испании более 34 000 детей республиканцев. Такие меры повышали престиж страны среди идеологических союзников. Частная же благотворительность не поощрялась, поскольку выступала косвенным свидетельством проблем в обществе.

В идеальном государстве одним гражданам не приходится помогать другим, поэтому нуждающихся могли объявить тунеядцами, а те, кто пытался привлечь внимание к их проблемам, — врагами советской власти. В новом издании Большой советской энциклопедии 1950-х годов объяснялось: «Благотворительность при социализме не нужна, так как в обществе уничтожены нужда и нищета».

Государство вплоть до перестройки, когда в СССР при поддержке американского филантропа Джорджа Сороса открылся фонд «Культурная инициатива», демонстративно отказывалось от использования слова «благотворительность» и большинства его синонимов. Враждебное отношение объяснялось стремлением монополизировать все формы общественной жизни. Даже если помощь со стороны отдельных людей или общественных организаций сама по себе не подрывала авторитет государства, власть не могла допустить, чтобы источником благ в сознании народа выступал кто-то, кроме нее самой.

Публично признать, что страна нуждается в помощи американцев, зажиточных предпринимателей или священнослужителей в интерпретации большевистских идеологов значило показать свою слабость, а это было немыслимо. Добро могло творить только государство.