Три страницы ненаписанной летописи: как виноделы боролись за вино в годы ВОВ

Друзья познаются в беде, а подлинность человеческих ценностей проверяется в момент драматических испытаний.

Бескомпромиссную проверку на соответствие системе ценностей вино прошло в годы Великой Отечественной войны. Проверка эта была тем более значимой, что в молодом советском государстве ценностная шкала по многим пунктам решительно обновлялась.

Сейчас об этом начали забывать, но традиции виноделия в южных регионах Советской России и других союзных республик поощрялись, и вино почиталось как признанная государством культурная ценность. В культовой «Книге о вкусной и здоровой пище», которая была впервые издана в 1939 году и выдержала несколько переизданий, отечественные вина описываются с такой системной обстоятельностью, которой могли бы позавидовать многие нынешние блогеры: каждое вино рассматривается с точки зрения происхождения и сортовых качеств, а также вкусовых достоинств и гастрономической сочетаемости. Бутылки крымских, кубанских, грузинских вин и, конечно, «Советского шампанского» украшали фотографии празднично накрытых столов, которые должны были убедить трудящихся в неизбежности грядущего изобилия.

Но разразившаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война отодвинула сроки исполнения раблезианских желаний.

За считаные месяцы линия фронта приблизилась к главным винодельческим регионам России, и принятое осенью 1941 года решение Наркомата пищевой промышленности предписывало флагманским предприятиям советского виноделия готовиться к срочной эвакуации. Винные коллекции «Массандры» и ялтинского института «Магарач» предстояло морем перевезти на Северный Кавказ и в Закавказье.

Для эвакуации вин в хаосе отступления была каким-то чудом сформирована целая флотилия: пароходы «Одесский горсовет» и «Пестель», рыболовецкая шхуна «Массандра», а также три крейсера Черноморского флота. На них, согласно сохранившимся документам, было погружено около 57 000 бутылок коллекционного вина и более 1,2 млн л наиболее ценного вина, находившегося на выдержке в дубовых бочках. Наибольшая часть этого вина была перевезена в Новороссийск и Туапсе, а оттуда поездами в Грузию и Азербайджан.

Работами по эвакуации коллекций руководили лично директор комбината «Массандра» Николай Соболев, главный винодел Александр Егоров и руководитель института «Магарач» Алексей Глоба. В критически трудных условиях военного времени они совершили настоящий подвиг по спасению крымских винных коллекций.

Оставшаяся часть вина была уничтожена. Виноделы «Массандры» своими руками открывали краны цистерн и «форточки» деревянных бутов, били бутылки, и ручьи кровавого цвета стекали с холмов в местную речку Дерекойку. Местные жители потом очень долго вспоминали зловещий бурый цвет Черного моря вдоль ялтинских пляжей.

Партию из 70 000 бутылок, которую все же не успели отправить морем, сотрудники «Массандры» попытались спрятать, замуровав в одной из подземных галерей головного завода. Но, увы, оккупантам удалось обнаружить этот тайный склад, и он был обречен на разграбление.

Полны трагизма сцены обороны Севастополя, во время которой меловые штольни Инкермана удерживались военными моряками в течение 250 дней — с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Расположенные на господствующих высотах на подступах к городу винные хранилища стали и неприступной крепостью, и складом боеприпасов, и убежищем для мирного населения, и госпиталем для раненых бойцов, а заложенное там на выдержку крымское шампанское в отсутствие чистой воды и лекарств утоляло и жажду, и боль.

Осада инкерманских погребов завершилась самоотверженной гибелью их защитников и находившихся там раненых. Когда немецкие войска форсировали речку Черную и взятие высоты стало неизбежным, матросы решили взорвать склад боеприпасов. Тридцатиметровая скала обрушилась от колоссального взрыва и погребла всех находившихся внутри.

За годы войны «Массандра» произвела два урожая: один — под дулами вражеских автоматов в 1942 году и еще один — на только что освобожденном Южном берегу Крыма в 1944 году.

На традиционной «Егоровской дегустации» коллекционных вин в сентябре 2024 года «Массандра» представила несколько образцов этого, наверное, самого знаменательного, юбилейного урожая 1944 года. Видимо, все-таки неслучайно вино считается отчасти метафизическим или даже магическим продуктом. Массандровские вина урожая 1944 года безусловно несут в себе мегатонны «боевого заряда» и производят ошеломительное впечатление. Тот, кому довелось попробовать «Мускат Черный Ай-Гурзуф» или «Пино Гри Ай-Даниль» урожая 1944 года, может считать себя счастливым избранником для исторического путешествия во времени.

Во время войны оказавшиеся в эвакуации советские виноделы не прекращали работы. Например, 3 сентября 1942 года в Грузии состоялось историческое совещание ведущих советских энологов, собранных «по просьбе» Сталина для возрождения хванчкары. Это красное природно полусладкое вино Сталин любил в молодости и ненароком вспомнил о нем в разговоре с одним из руководителей тогдашней Грузии. Вождь будто бы просто «поинтересовался», как обстоят дела с производством некогда любимого им вина, и в результате на восстановление исторических стилей грузинского виноделия были брошены лучшие силы советского виноделия.

К работе подключились «классики» отрасли: Александр Егоров, Михаил Герасимов, Наталья Саенко. Организация процесса была возложена на сельскохозяйственное отделение грузинской Академии наук. На всякий случай напомним, что это была осень 1942 года, в это самое время продолжалась Сталинградская битва, и судьба мира висела на волоске… Но производство хванчкары, киндзмараули, ахашени и других великолепных природно полусладких вин было налажено и переведено на стабильную промышленную основу.

И в это же грозное время виноделы не переставали грезить шампанским.

Десятого апреля 1942 года Антону Фролову-Багрееву, который еще до войны работал в «Абрау-Дюрсо», за усовершенствование резервуарного метода шампанизации присваивают звание лауреата Сталинской премии. Заместитель председателя Совнаркома Анастас Микоян вызывает Фролова-Багреева в Москву, за ним и его семьей в Грузию высылают самолет, и уже в столице его назначают главным шампанистом страны. В 1943 году Фролову-Багрееву присваивают почетное звание заслуженного деятеля науки и техники, после чего он возглавляет кафедру в Московском технологическом институте пищевой промышленности.

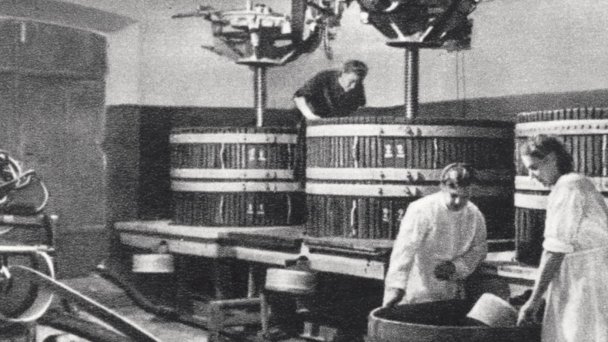

Параллельно в 1943–1945 гг. на кафедре виноделия Краснодарского института пищевой промышленности группе ученых удалось в лабораторных условиях экспериментально доказать, что получение шампанских вин непрерывным потоком по методу профессора Георгия Агабальянца принципиально возможно. Советское шампанское должно было литься рекой — за Победу.

В годы Второй мировой войны вино вошло в число самых желанных и престижных трофеев наряду с предметами искусства и роскоши. Владельцы многих наиболее престижных французских винных поместий, имевшие гражданство США, Великобритании, а в некоторых случаях и еврейское происхождение, на время немецкой оккупации покинули Францию. Оставшиеся на своих рабочих местах виноделы стремились, как могли и порой с риском для жизни, сокрыть от врагов свои драгоценные вина. И все же, по самым осторожным оценкам, только во Франции с 1940 по 1944 год оккупанты смогли изъять из винных погребов около 1,5 млн бутылок коллекционного вина. О судьбе этого вина уже написано несколько книг.

Военная летопись русского виноделия пока ждет своего летописца.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора