На Восток и обратно: как Центральная Азия вошла в произведения русских художников

Название «Путь на Восток» — поистине эпический размах темы — авторы выставки ограничили подзаголовком «Русские художники в Центральной Азии в 1920-1940-е». Он определяет предмет и ее хронологические рамки. Под Центральной Азией сегодня имеют в виду обширный регион, простирающийся от Кавказа до Афганистана, в том числе и республики Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. Между тем, когда создавались произведения, представленные в экспозиции, регион сначала именовался Туркестаном (этот географический термин использовался в XIX — начале XX века), а начиная с 1920-х годов — Средней Азией.

В подготовке выставки были задействованы свыше 20 различных организаций и частных лиц, как в России, так и за рубежом. В результате в экспозиции выставлены более 120 самых разных музейных предметов: это живописные и графические произведения, скульптура, фрагменты произведений настенной живописи, куклы кукольного театра, фотографии, архивная кинохроника.

Судя по краткой экспликации, открывающей экспозицию, авторы рассматривают движение русских художников на Восток как большое культурно-художественное явление, происходившее на фоне «грандиозных социальных потрясений, революций и войн». При этом импульсом для создания художественных произведений, по мнению организаторов, стало «преклонением художников перед величием и тайной Азии».

Между тем само название выставки обязывает уточнить, что путь русского искусства на Восток имеет более глубокие причины, нежели чисто эстетические побуждения. Кроме того, этот путь никогда не был «одноколейным», движением в одну сторону. В начале XIX века сложились исторические условия для осуществления геополитических целей России: во второй половине XIX века значительная часть Туркестана была присоединена к Российской империи. Во многом именно это обстоятельство послужило началом движения художников на Восток.

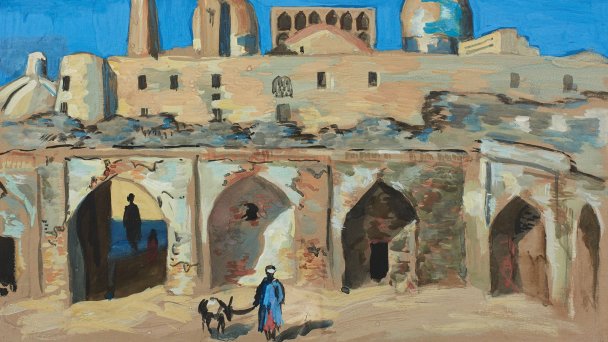

Этот начальный этап представлен на выставке работами Павла Кузнецова, в 1912-1913 гг. побывавшего в Бухаре, Самарканде и предгорьях Памира. Совершенно очевидно, что для Кузнецова Туркестан не был местом сосредоточения экзотики, новых сюжетов и ярких красок, чем обычно характеризуется европейский ориентализм. Не чувствуется в его работах и глобального противостояния «Восток —Запад», что, можно объяснить амбивалентным характером самой русской культуры и искусства. Однако именно киргизские степи в первую очередь, а потом уже и туркестанские путешествия дали «авангардный» импульс творчеству художника: способствовали формировании нового пластического языка в его произведениях, метафизическому ощущению пространства. Такой пролог экспозиции служит камертоном для произведений других художников, представленных на выставке.

То же самое можно сказать и об остальных работах, вмещающихся в хронологические рамки подзаголовка (1920-1944), создание которых было обусловлено не столько «преклонением художников перед величием и тайной Азии» или желанием съездить к «киргизам» для поиска ярких впечатлений и творческого вдохновения, но скорее явилось следствием тех самых «грандиозных социальных потрясений, революций и войн».

Социальный эксперимент большевиков в России 1917 года способствовал возникновению совершенно иных правил взаимодействия культуры России и Средней Азии, чем те, которые существовали ранее, в период империи. Революция породила разнообразные процессы, которые послужили причинами «движения» художников на Восток: одни ставили перед собой миссионерские задачи по созданию нового искусства, видели необходимость запечатлеть происходящие революционные преобразования на окраинах страны; других подогревал творческий интерес или желание бежать подальше от личных проблем, как это было, например, с Павлом Беньковым. В конце концов, эвакуация большого числа художников в Среднюю Азию в конце 1941 года была прямым следствием начала Великой Отечественной войны, когда советские войска были вынуждены отступить до Москвы.

Всех художников, задействованных в выставке, Средняя Азия объединяет не только как общая тема творчества или мистическое «место силы», но и как возможность принять участие в процессе формирования изобразительного искусства в регионе. Довольно сложно разделить художников на тех, кто был своим укорененным туркестанцем, и тех, кто «своим» не стал, так как бывал наездами.

Александр Волков — фигура номер один в изобразительном искусстве Средней Азии. Потомственный туркестанец, при этом учился в Санкт-Петербурге, в Киеве. Вернувшись в Ташкент в 1915 году, он всю жизнь провел в Узбекистане, пройдя путь от классика до «фигуры умолчания» в местной художественной среде. А вот уроженец Витебска Рувим Мазель оказался в Туркмении в 1915 году не по своей воле: был мобилизован во время Первой мировой, отправлен служить в Ашхабад, покинул Туркмению в 1923 году тоже в силу обстоятельств, в связи с тяжелой болезнью. В дальнейшем, проведя всю жизнь в Москве, он тем не менее стал одним из основателей изобразительного искусства Туркменистана.

Павел Беньков, родившийся и проживший большую часть своей жизни в Казани, где был уважаемым художником, в 1928 году случайно оказался в Бухаре. А в 1930-м переехал в Самарканд на постоянное место жительство и очень скоро стал основателем целой живописной школы в Узбекистане. Напротив, родившийся в Туркмении художник Михаил Аветов в молодости переехал в Россию (Санкт-Петербург, Москва). В начале 1920-х годов он преподавал изобразительное искусство в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. И если работы Аветова можно увидеть в центральных музеях России и Узбекистана, в том числе и на выставке, то кто считал, сколько людей благодаря его педагогической деятельности в дальнейшем приняли участие в формировании изобразительного искусства Средней Азии?

В заключение можно вспомнить, что прожившие около двух лет в эвакуации в Самарканде преподаватели и студенты МГХИ перед возвращением в Москву одарили Самаркандский художественный музей своими работами, внеся вклад в тот самый большой процесс формирования изобразительного искусства Средней Азии.

Из таких жизненных тем и складывается вся выставка. Очевидно, что выбранные примеры не всегда равнозначны и нередко представляют очень разные по уровню художественные процессы и явления. Выставку можно сравнить с красивым восточным ковром, семантика орнамента которого слишком сложна, чтобы уместиться в краткую информацию предложенных экспликаций. По существу, практически каждая из тем выставки (по выбору куратора) может стать основой как для самостоятельных выставок, так и серьезных научных дискуссий.

Хорошо разбираясь в перипетиях советского искусства 1920-х годов, куратор Игорь Смекалов открыл новые материалы, демонстрирующие диаметрально противоположные полюса художественной среды тех лет, связанные со Средней Азией. Весь этот сложный комплекс из переплетений отдельных судеб, творческих объединений, исторических событий 1920-1940-х годов авторы попытались представить в трех разделах экспозиции, построенных в хронологическом порядке: «Миссионеры, исследователи, путешественники 1920-е», «Обгоняющие время 1930-е», «Эвакуированные 1942-1944». Внутри разделов выделены отдельные темы, связанные между собой, как правило, хронологией.

Так, первый раздел «Миссионеры, исследователи, путешественники 1920-е» предваряют фрагменты документального фильма, снятого оператором Александром Дорном во время поездки агитационного поезда «Красный Восток» по Туркестану в 1920-1921 гг. Поезд сопровождали художники, в числе которых были ныне практически забытые Николай Шалимов и Василий Хвостенко. Они были авторами кукол и кукольных представлений, которые ставились во время агитационных остановок поезда.

В экспозиции выставки показаны куклы к этим спектаклям, представляющие, по существу, полихромную футуристическую скульптуру. Кроме того, впервые внятно и обоснованно сказано о роли мастеров Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ) на начальной стадии формирования изобразительного искусства в Туркестане.

На другом полюсе художественной жизни 1920-х годов, показанной в первом разделе, — реалистические живописные и графические работы советских неокадемистов Степана Карпова, Серафимы Рянгиной, Бориса Яковлева. Эти работы были написаны ими по итогам поездки в Самарканд в 1925 году специально для Восьмой выставки АХРР «Жизнь и быт народов СССР», состоявшейся в 1926-м на Сельскохозяйственной выставке (ныне парк имени Горького) в Москве. Таким образом, мы видим два совершенно разных взгляда как на искусство, так и на Среднюю Азию, — авангардистов и неокадемистов.

Мостиком, связывающим пролог выставки с первым разделом, стали работы Павла Кузнецова 1920-х — начала 1930-х годов со среднеазиатской тематикой. Они демонстрируют как собственно развитие творчества художника, так и новые исторические реалии (старые и новые герои, новые темы).

В первом разделе выставки внимание привлекают не только художники, их многочисленные объединения, но и один из архитектурных памятников Самарканда — северо-восточный минарет медресе Улугбека. Находившийся в аварийном состоянии, на протяжении более десяти лет этот минарет был обвязан стальными тросами, которые удерживали его от падения. Известно, что среди местного населения эта конструкция получила прозвище «чертова гитара» за звуки, издаваемые тросами при сильном ветре. Наряду с другими архитектурными шедеврами Самарканда он был запечатлен на множестве полотен 1920-х годов.

Можно предположить, что изображали его не как часть самаркандских «красот», а как символ внимания новой власти к проблеме сохранения культурного наследия. Кстати, в этой связи многие художники (как местные, так и приехавшие) были обеспечены работой: копировали архитектурный декор архитектурных сооружений. История падающего минарета имела благополучный финал: в 1932 году по проекту известного инженера и архитектора Владимира Шухова минарет все-таки был установлен вертикально и стоит до сих пор.

Второй раздел выставки «Обгоняющие время 1930-е» начинается с демонстрации документального фильма, посвященного знаковому событию в экономической жизни региона — строительству Туркестано-Сибирской магистрали. Турксиб стал одной из главных строек первой пятилетки (1928-1932), во время которой была начата индустриализация экономики и коллективизация сельского хозяйства СССР. Агитационный поезд «Красный Восток» через десятилетие превратился в паровоз, символизирующий нарастающую мощь молодого государства, осуществляющего амбициозные проекты (картина «Первый паровоз на Турксибе» Александра Лабаса).

Экономический «прыжок» страны, сделанный во время первой пятилетки, 1929 год — «год великого перелома на всех фронтах социалистического строительства» — стали обоснованием для формирования новой художественной политики советского государства. Творческая вольница и поиски своего художественного языка, характерные для 1920-х годов, постепенно сменялись четкими задачами, которое ставило государство перед художниками.

В этой связи нужно отметить хронологическую, а следовательно и смысловую неточность в решении кураторов включить во второй раздел выставки известное художественное объединение «Мастера нового Востока». Конечно, художественное творчество не регламентировано календарным временем и часть работ Виктора Уфимцева напрямую соотносится с Турксибом, с которого начинается второй раздел выставки. Известно, что в 1930 году «Мастера нового Востока» перестали существовать, а часть его участников вошла в новое объединение АРИЗО (Ассоциация работников изобразительного искусства). В 1931 году вокруг Александра Волкова сложилось объединение, получившее название «Бригада Волкова». Участники «бригады» в своем творчестве старались более последовательно отвечать на поставленные задачи нового времени.

Несомненной удачей второго раздела стало большое полотно Семена Чуйкова «Собрание в ауле. Турксиб», которое представляет абсолютно неизвестный пласт творчества знаменитого художника. Картина очень точно отражает идею появления «нового» мира, обгоняющего медленное восточное течение жизни. Не менее значимой работой этого раздела оказывается «Девушка-хивинка» Павла Бенькова, крайне редко появляющаяся на выставках. Очевидно, что творчество Бенькова «служило полюсом, противоположным экспериментам туркестанских формалистов» и показывает всю сложность художественных процессов в регионе.

Вместе с тем возникает вопрос о правомерности появления в экспозиции работ Льва Крамаренко. Не умаляя значения его творчества, как и его судьбы в истории формирования изобразительного искусства Средней Азии, следует сказать, что представленная кураторами в краткой экспликации история (связь Крамаренко и его семьи с судьбой художника Игоря Савицкого, основателя музея в Нукусе) на самом деле невероятно объемна и выходит далеко за хронологические рамки выставки.

Еще один вопрос к экспозиции второго раздела возникает при обращении к хронологии выставленных произведений. Большая часть из них была сделана не позднее 1935 года. Авторы выставки это никак не объясняют. В этой связи стоило бы упомянуть знаменитое Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 года. Со временем оно фактически разделило советских художников на «принятых властью», чьи произведения закупались, выставлялись, публиковались, и «неформальных», чьи произведения не удостаивались чести «попасть в музей». Отсутствие упоминания об этом знаковом для советского искусства документе лишает основы многие художественные явления как 1930-х годов, так и последующего времени.

Третий раздел выставки «Эвакуированные 1942-1944» посвящен очень короткому и драматическому периоду в истории русских художников в Средней Азии. Осенью 1941 года было принято решение об эвакуации различных учебных заведений, в том числе и Московского государственного художественного института. В октябре 1941-го из Москвы в Самарканд отправился первый эшелон с преподавателями, их семьями и студентами.

По воспоминаниям художника Геннадия Королева, тогда студента МГХИ: «Дорога до Самарканда продолжалась ровно месяц. Были продолжительные стоянки, иногда дня по три. Все выходили из вагонов, разводили костры, готовили пищу. Когда наконец добрались до города, нас на «кукушке» отвезли до центра — в Регистан». В декабре 1941 года в Самарканде собралось более 300 человек из МГХИ, которых разместили в двух исторических памятниках — медресе Шир Дор и медресе Улугбека на Регистане. Несмотря на очень непростые житейские условия, образовательный процесс, также как и творчество преподавателей и студентов, не прерывался.

Так, в сентябре 1942 года преподаватели и студенты МГХИ организовали в Самарканде выставку «Великая Отечественная война и героическое прошлое русского народа». За два года учебы более 80 студентов получили дипломы художников. Многие работы, созданные студентами и педагогами МГХИ в период эвакуации, поступили в фонды Самаркандского художественного музея.

Куратор выставки стремился показать вещи из фондов Третьяковки, и именно этим, скорее всего, был вызван отбор живописных и графических произведений для данного раздела. В экспозиции оказались и работы Роберта Фалька, который был эвакуирован сначала в Башкирию, откуда он добился переезда в художественный центр военных лет, в Самарканд, где он начал преподавать в художественном училище. Здесь можно было бы вспомнить, что именно в больничной палате Самарканда состоялось историческое знакомство отвергнутого официальным искусством художника Роберта Фалька и студента графического факультета МГХИ Игоря Савицкого, позволившее в дальнейшем Савицкому называть Фалька своим учителем.

Заключительным смысловым аккордом третьего раздела стала графическая серия Сергея Герасимова, написанная в поезде Самарканд — Москва в феврале 1943 года, когда художник возвращался домой из эвакуации. Каждый лист был датирован и может рассматриваться как кадр документальной киноленты, отражающей движение с Востока на Запад. Так поезд, теперь с возвращающимися эвакуированными, снова возник как символ выставки.

Завершает экспозицию эпилог, на котором представлены оригинальные отпечатки известного фотографа Макса Пенсона, активно работавшего фотокорреспондентом центральной газеты Узбекистана «Правда Востока» в 1920-1940-е годы. Его фотографии до сих пор считаются одним из наиболее ярких свидетельств эпохи становления советской Средней Азии. Ходит легенда, что после 1949 года его отправили на пенсию и великий фотограф-художник остался без любимого дела.

Дизайнер выставки Фатали Талыбов сделал очень простую, почти монохромную экспозицию, состоящую из отдельных компартиментов, в которых размещены самостоятельные темы. В качестве связующего элемента он выбрал один из сквозных образов выставки — поезд, проложив для невидимого состава на полу коридора красные рельсы от начала экспозиции до ее окончания. Посетитель выставки будет двигаться по пути, который уже неоднократно был преодолен русскими художниками. Очевидно, что предложенный куратором вариант маршрута на пути в сторону Востока — не самый простой и требует большой подготовки. Однако он стоит того, чтобы его пройти.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора